謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。2024年を迎え、新たな一歩を踏み出す喜びと期待に満ちた時節に、心から新年の挨拶を申し上げます。この新年が皆様にとって希望に満ち、成功と幸福が共に歩む一年となりますように心から願っております。また、あすなろも創刊100号となり継続して発刊できたことを大変うれしく思います。

猛威を振るっていました新型コロナ感染症が昨年5類感染症へ移行したことにより、日常生活が徐々に元に戻りつつあります。しかし、インフルエンザやRSウイルス等、別の感染症も増え始めており、感染対策を緩めることはなかなか難しい状況です。早く以前のレベルまで落ち着いてくれることが望まれるばかりです。昨年は老朽化していた病院の内外壁を新しく改装しました。荒尾市民病院が有明医療センターへと新しく建て替わったこともあり、療養目的の転院先施設として、ハード面のギャップを少しでもなくすことができたのではないかと思います。また、医療・介護業界も他の業界と同じく人手不足で大変な状況となっています。少子化問題だけでなく、熊本県に半導体受託製造大手のTSMCが進出してきたことから、介護方面から働き手の流出もはじまり、人員の確保が喫緊の課題となっております。当法人は技能実習制度だけでなく特定技能制度での外国人受け入れも行っており、今年はミャンマーから6名の方が仲間に加わる予定です。少しでも利用していただいている利用者の皆様方に切れ目のない介護提供ができればと思っております。

今年は診療報酬・介護報酬の同時改定の年となっております。物価高・人件費高騰だけでなく、診療費削減もささやかれており、かなり厳しい運営を強いられる状況になりそうです。2024年は甲辰(きのえたつ)です。「甲」には草木の成長を示す意味があり、植物が成長するようにどんどん勢いを増して増えていくという意味をもち、昨年まで準備していたことが実を結んで成就するとの説があるようです。当法人も事業計画に沿った運営を継続し、皆様が健康に過ごされ、ますます地域が発展していくこと寄与できることを祈念しまして、新年の挨拶とさせていただきます。今年も何卒よろしくお願いいたします。

2024年1月1日

理事長 鴻江勇和

2023年外壁を改装しました

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。今年の年始こそはコロナについてではなくbravoな挨拶ができるかと淡い期待をもっておりましたが、もろくもその希望は打ち砕かれました。この稿を書いている現在、コロナ感染が拡大しており、先の見えない状況に閉塞感が漂っております。是非とも今年はこの難局を乗り越えていければと願ってやみません。

昨年はコロナの感染だけではなく、ロシアのウクライナ侵攻、それに伴う物価高、円安の進行等、歓迎できない出来事が多数ありました。いずれの出来事においても、今後の日本の在り方において、大いに考えさせられるものであり、医療界だけでなく、産業界においても今までの既定路線の変更を余儀なくされてきております。私どもの法人では先々の人口減を見据え、3年前より外国人技能実習生を迎え入れており、介護技術を伝え一緒に働ける人材を育ててまいりました。昨年1期生が実習を終えたのですが、日本語も非常に上手になり、一人前の介護士としてしっかりと成長してくれました。是非、荒尾に残っていただきたかったのですが、帰国もしくは首都圏への就職先変更のため、当法人を卒業されました。非常に残念ではありましたが、外国人技能実習生の受け入れは継続して行い、良い人材を育成できればと思っております。本年には職員寮を整備し、より職場環境を充実させる予定です。しかし、先にも述べましたように、円安の進行もあり、日本は選ばれない国へと変わりつつあります。日本の人口減が進む中、海外の方の手も借りることができない状況にならないように、ぜひ政府には有効な政策を打ち出していただきたいものです。

今年の当法人の目標としては、感染が落ち着き次第、地域の催し物への参加や地域の皆様への健康教室の開催等、コロナで中止となっていた事業が再開できればと考えております。予防医療や健康に関する興味を持っていただくことにより、皆様の健康寿命の延伸に寄与させていただければ幸いです。昨年荒尾市のスマホアプリを用いた、患者さん自身の検査データが自分で見ることのできる実証実験にも参加しており、健康状態の見える化での意識の変化等も検証される予定になっています。

今年の干支は癸卯(みずのとう)です。芽を出した植物が成長していき茎や葉が大きくなる時期で、目に見えて大きく成長する年だといわれています。また、うさぎは跳びはねることから、飛躍する年の象徴にもなっています。今年こそはコロナ禍を乗り越え、また正常の日常を取り戻すことができ、皆様が健康に過ごされることを祈念しまして、新年の挨拶とさせていただきます。今年も何卒よろしくお願いいたします。

2023年1月1日

理事長 鴻江勇和

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。新型コロナウイルス感染症が終息していることを願っていましたが、まだまだそのめどが立たず、感染対策に追われる日々がつづいております。入院されている患者様、また施設に入所されている利用者様、そしてご家族の皆様には、面会制限等でご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力のほどお願い申し上げる次第です。

昨年度におきまして、当法人ではコロナ感染症拡大に向けて感染対策を強化し、covid-19 PCR検査機器を2台に増やして対応してまいりました。法人職員の感染も発生しましたが、クラスターにまで感染拡大することなく、また患者様への感染も認められず、日々感染対策を行うことの重要性が再認識された次第です。感染予防対策としてワクチン事業も重要であると考えられましたので、ワクチン接種事業にも参加し、延べ3000回以上の接種を行うことができました。なるべく地域の方に提供できる体制をとらせていただきたかったのですが、配給の制限もあり、かかりつけの患者様から優先的に接種することで対応させていただきました。本年1月より3回目の接種を順次開始していく準備を行いますので、詳細が分かり次第お知らせできればと思います。

今回感染症対策において、予防医療の重要性が再認識されました。これに伴い、ワクチン接種の対応種類を少しではありますが増やさせていただきました。現在、B型肝炎や帯状疱疹に対する予防接種を行っていますが、4月より子宮頸がんに対するワクチン接種も対応予定としております。いずれも予防効果の高い予防接種になりますので、接種を考えられる方は窓口で相談いただけましたら幸いです。

コロナ感染拡大のため、なかなか外出もできず、筋力低下などがすすみ、ADLの障害される患者様も若干増えているように思えます。病院で加療後も切れ目のない介護・医療を提供することで、このような状態の方々の健康維持に貢献できるように、これからも法人間の連携を強化していきます。

今年の干支は壬寅です。厳しい冬を超えて、芽吹き始め、新しい成長の礎となる印象があります。コロナ禍を乗り越え、また正常の日常を取り戻すことができ、皆様が健康に過ごされることを祈念しまして、新年の挨拶とさせていただきます。今年も何卒よろしくお願いいたします。

2022年1月1日

理事長 鴻江勇和

新年明けましておめでとうございます

昨年は新型コロナウイルス感染拡大によって通常の生活が大きく変化した一年でした。まだまだ終息のめどが立たず、今後も感染対策に追われる日々となりそうです。入院されている患者様、また施設に入所されている利用者様、そしてご家族の皆様には、面会制限等でご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力のほどお願い申し上げる次第です。

さて、当法人では昨年4月に小規模多機能居宅型介護事業所“かわせみ苑”が開所し、稼働を始めました。介護事業所が増え、病院で治療を終えた方のケアについても継続して診させていただくことが可能となり、体調変化時においても早めに対応することができるようになりました。法人内で電子カルテを共有していますので、病院でも介護施設でも利用者の方の状態把握がスムーズに行えるようになり、私共が目標としています医療から介護までのシームレスなサービス提供をおこなわせていただければと考えております。また、外国人技能実習生の受け入れを開始し、1年が経過しました。ベトナムから来日してくれた2名の実習生も仕事に慣れ、今では当院の介護職として立派に仕事をこなしてもらっています。今年もベトナムから3名の実習生が来日予定となっていますので、外国人受け入れ事業もより活性化させることができればと思います。

今年の当院の主な事業として、昨年コロナウイルス感染拡大で中止となりました医療機能評価機構の更新受審を予定しています。一度受審準備を行って期間が空いてしまいましたが、さらなる医療の質の向上を目指して、再度マニュアル等見直しを行い、今後の事業展開に向けて準備を行いたいと考えております。非常に多くの病院機能を再点検する必要がありますが、法人の理念であります地域に愛され、信頼される病院をめざして、職員一丸となり、取り組んでいく予定です。2つ目に現在入院で行っていますボトックス治療を外来でも行えるように、ボトックス治療外来を始めることとなりました。ボトックス治療は脳卒中等で手足が突っ張って動きが制限されている部位に注射をすることによって、筋肉の緊張をゆるめ、動きをよくする治療になります。患者様のADL向上につながるだけでなく、手足の動きをよくすることによって着替えやおむつ交換などがしやすくなることを目的としています。治療による効果は個人差がありますが、脳卒中後のリハビリ成果の向上や在宅介護での負担を減らすことを目標としていますので、治療に興味のある方は外来へお問い合わせいただければ幸いです。慢性期医療に必要な医療事業を今後も展開していく予定していきます。

今年は丑年です。急がず着実に物事を進めるべき大切な年とされています。コロナ感染がこれ以上拡大せず、皆様が健康にすごされること、そしてこの不安定な情勢が安定し、安心した日常がおくれるようになることを祈念しまして新年の挨拶とさせていただきます。今年も何卒よろしくお願いいたします。

ケアポート緑ヶ丘(左) かわせみ苑(右)

2021年1月1日

理事長 鴻江勇和

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。昨年は4月に平成が終わり、新しい令和の時代が始まりました。当院におきましても、今まで紙カルテでの診療を行っていましたが、入院・外来ともに電子カルテを導入し、10月より新しく運用が開始されました。また、外国人技能実習生の受け入れを開始し、ベトナムから2名の実習生が12月より当院での実習を開始しております。いずれにおいても非常に重要な事業になりますが、職員一同協力の下、特に大きなトラブルもなく順調に経過しており、これから先の発展も期待されるところであります。

さて、本年の事業予定として、まず1つ目に、現在あるケアポート緑ヶ丘に隣接して、小規模多機能型居宅介護事業所(かわせみ苑)を4月から開業予定としております。施設の特徴としては、在宅から宿泊までのケアについて事業所を変えることなく一施設で行うことができ、医療が必要となれば当院へ入院して加療を行い、医療から介護までシームレスなケアを受けていただけることが当法人におけるメリットとではないかと考えられます。また、介護事業所においても電子カルテの導入を行い、法人内での情報管理を一元化しますので、各事業所での利用者様の状態把握も病院で可能となり、皆様の健康維持に大きく寄与できるものと思われます。2つ目としまして、今年は安全・安心、信頼と納得の得られる医療サービスを提供すべく、日常的に努力している病院として日本医療機能評価機構が認定を行っております医療機能評価の更新年です。さらなる医療の質の向上を目指して、現在マニュアル等見直しを開始しております。非常に多くの病院機能を再点検する必要がありますが、法人の理念であります地域に愛され、信頼される病院をめざして、職員一同“one team”となり、取り組んでいく予定です。

今年は子年です。植物が循環する様子を表している十二支の1番目に「子」がきているように、子年を植物にたとえると新しい生命が種子の中にきざし始める時期で、新しい物事や運気のサイクルの始まる年になると考えられています。本年より新しく開始します事業の安定した運営と皆様のご健康を祈念しまして、新年の挨拶とさせていただきます。今年も何卒よろしくお願いいたします。

2020年1月1日

理事長 鴻江勇和

ベトナム ホーチミンにて

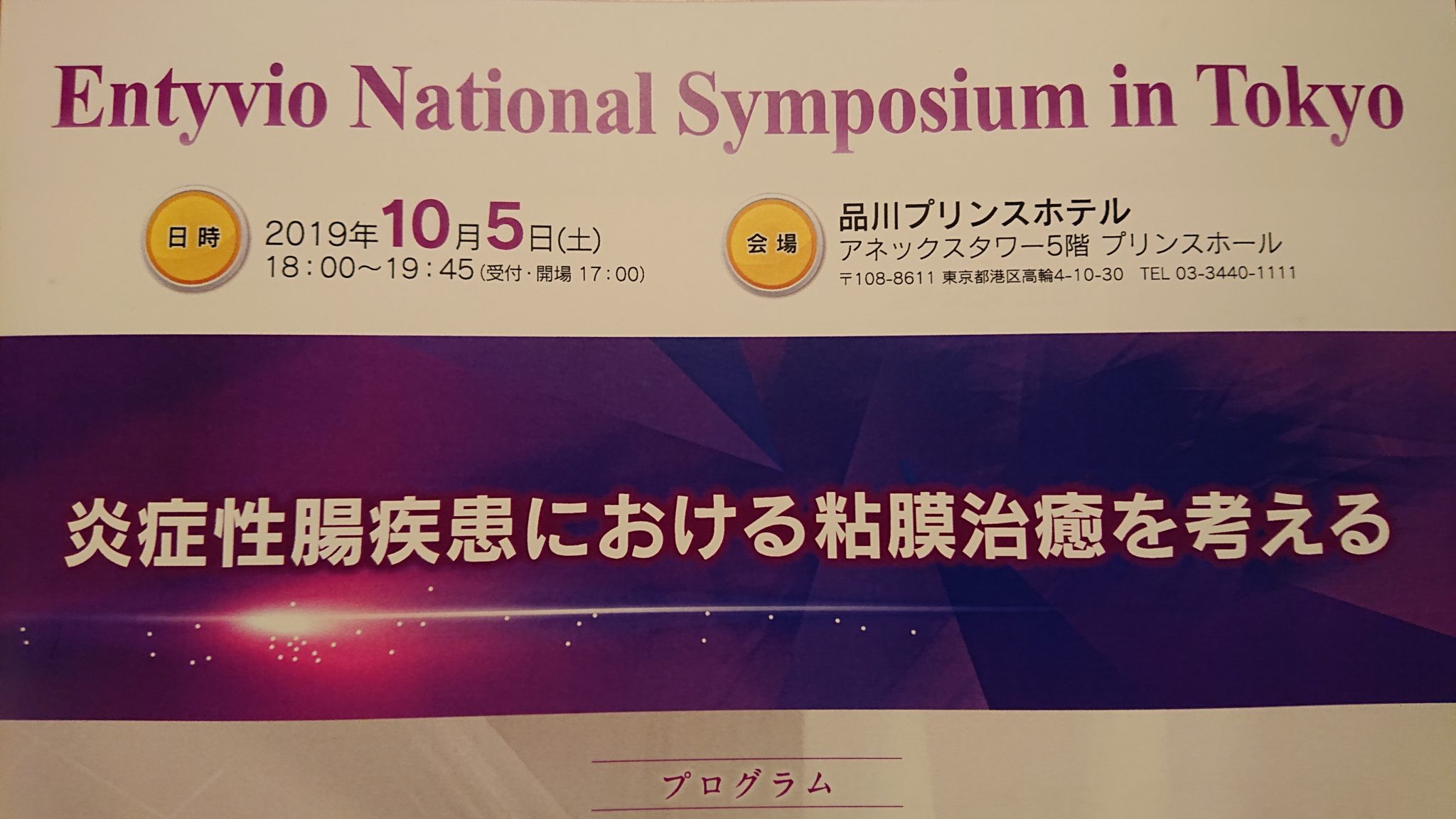

研究会参加報告

先週末、東京で行われました炎症性腸疾患関連の研究会に参加してまいりました。現在、炎症性腸疾患は増加傾向にあり、非常に患者様も診る機会が増えてまいりました。以前は治療薬が限られてきましたが、新しい生物学的製剤等新薬(インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ、ベドリズマブ他、トファシチニブ)も使用可能となってきており、治療の選択肢に幅が持てるようになりました。当院でも、潰瘍性大腸炎に対する治療を積極的に行っており、疾患でお悩みの方、地元での治療をご希望される方がいらっしゃいましたら外来でご相談ください。

日本ボツリヌス治療学会

9月28日に日本ボツリヌス治療学会に参加して参りました。当院でも手足が動きにくなった方に対するボトックス治療を入院の方に開始しています。リハビリを併用することによって、少しでも動きがよくなるように、患者様のQOLの改善をめざします。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。昨年は診療報酬・介護報酬同時改定があり、医療機関としてはその対応に多くの時間を要した1年でした。職員一同協力の下、特に大きなトラブルもなく、地域の皆様の健康維持に少なからずお役に立てたのではと考えております。

さて、最近はIT化や外国人労働者に関する話題が、国会でも取り上げられ、話題となっております。われわれ医療の世界でも同様に上記問題がクローズアップされており、人口減による影響がどの分野でも避けられない状況が根底にあると考えられます。そこで、当院におきましても、これから先の発展を考え、2019年度の予定事業として悲願であった病院全体における電子カルテの導入、そしてベトナムからの介護士2名の着任を予定しております。前者においてですが、慢性期の医療を提供する病院において、電子カルテの普及は進んでいませんでしたが、最近は導入施設も増加傾向にあり、時代とともに増えてきた業務の効率化が避けられない状態となっています。電子カルテによる業務効率化によって、地域の皆様により細かな医療提供が可能になり、医療介護の連携がスムーズになることが期待されます。また、後者に関しましては、これから先の日本において働き手の減少は待ったなしの状況であります。現在も日本全国において外国の方の力を借りなければ事業自体が成り立たなくなっていることから、当院でも地域に先駆け、医療分野において上記体制を整えるべく、全日本病院協会における外国人労働者事業に参加することとなりました。ベトナムから2名の介護士(技能実習生)をむかえ、入院患者みなさまのケアに職員一丸となって取り組んでいければと考えております。

また、介護事業としてはケアポート緑ヶ丘敷地内に小規模多機能型居宅介護事業所を新たに開設予定としております。医療から介護への切れ目のないトータルケアを目指し、利用者様の健康維持に寄与できれば幸いです。

今年は猪年です。目標に向かって猪突猛進!今年も何卒よろしくお願いいたします。

2019年1月1日

理事長 鴻江勇和

ベトナム ハロン湾

年頭のご挨拶

~地域包括ケアの拠点として~

皆さんあけましておめでとうございます。

世界的には減速する世界経済と、ISによるテロの脅威で民族主義の台頭があり、何となく嫌な予感が漂っています。

日本も少子高齢化の真っただ中に突入するに当たり、すべての分野において大きな転換期にさしかかっています。医療・介護の分野においても、その大きな波がこの数年の間に押し寄せてくる気配があります。政府の医療・介護総合促進法案によって以下の点が強調されており、私どもの組織もそれに従った変化を遂げなければなりません。その大きな柱は①地域医療構想による、病院病床の機能的な配置。②在宅医療の推進。③介護との連携強化等です。

当院のこれからの課題としては①スムーズな世代交代②老巧化した施設の建て替えであります。①に関しては鴻江勇和副院長の就任で徐々に進行中です。内視鏡設備も最新式に一新し、肝炎対策も荒尾市唯一の施設として機能していかねばなりません。②に関しては建設費が高騰している東京オリンピックが終わるまで資金を貯めて、じっくりと建て替える予定です。地域医療構想会議等にも積極的に参加して、発言しその行方にも関わってくる問題だととらえています。また今年から始まる荒尾市民病院の建設地がどこになるかによっても今後の医療の流れが変わってくるものと思われますので、それに従って柔軟に対応していかねばならないと考えております。

当法人の果たすべき役割は病院の理念に述べておりますように、質の高い慢性期医療とケアの提供であります。その理念に従い今後も粛々とその使命を果たしていきたいと思っております。

今年も職員一同、力を合わせて地域医療に貢献することを誓って新年の挨拶とさせていただきます。

平成28年元旦 理事長 鴻江和洋

医療機能評価更新審査を終えて

医療機能評価更新審査を終えて(3rd.G.Ver1.1)

理事長 鴻江 和洋

“なんと素晴らしい職員を持ったのだろう!!”

と、心から、職員の皆さんの集中力と能動的対応力に何とも言えない幸せを感じた瞬間でした。

平成27年6月25・26日、当院は3度目の医療機能評価の審査を受けました。私の心の中では、面倒くさい、またあの作業をせねばならないのかという、後ろ向きの考えが頭をよぎりました。これも毎日の多忙な生活と、65歳という年齢のせいかもしれません。

トップがこんな考えでは今回はどうもみんなの勢いも今一つ、と思っていたところ、診療情報室の日下部君、看護部長・事務長をはじめとする全員のスタッフの皆さんが、ものすごいスピードで準備をしていただきました。病院の中が日に日にきれいになり、整理整頓がきちんとされ、まさしく5S活動の一環が実践された日々でした。そして女性の感性を持った院内環境整備が着々と進み、見違えるように気持ちの良い病院に生まれ変わりました。

また各々のマニュアルの見直しも行われ、他の民間病院ではドクターの協力がなかなか得られないと聞いていましたが、3人の先生方も大変な協力をいただき、チャンピオン症例のトレースの準備も各部署の責任者を中心につつがなく進行されました。

審査当日、3人のサーベイヤーが9時前に到着。リーダーは事務管理領域担当の男性サーベイヤー。診療領域、看護領域からは男女各1名が来院されました。

簡単な紹介の後に野口副院長の病院概要報告、その後書類確認を経て面接調査に移りました。前回と比べ今回の審査では、非常に細かい質問を受けました。特に医療安全・感染管理・個人情報管理についてかなり詳細に審査あり。

午後より施設巡回、症例トレース審査がありました。今回は病棟施設の構造に関する調査はほとんどありませんでした。

翌日は朝から外来・リハビリ・薬局・等の訪問審査がありその後12時より講評に移りました。

講評は全般にわたっての審査報告がありましたが、印象としてはかなり良い評価をしていただいたと私としては受け止めました。ただ数点の指摘事項は今後の病院運営に関して非常に参考になるものがありました。特に私にとっては病院の理念を実行するための事業計画を各人の目標管理に落とし込んでいかねばならないという指摘は参考になりました。また昨今の医療情勢に鑑み、安全管理。特に感染管理・個人情報管理をもう少し手を加える必要があるのではと感じました。

今後9月頃に再度指摘事項の改善審査が行われると思いますが、楽しみに待ちたいと思います。

今回の審査を通じて職員の皆様のご努力に再度心から感謝いたします。 審査前は今回が最後の審査にしたいと思っていたのですが、やはり病院の組織運営・環境整備の見直しのためには必要なのではという気がしています。みなさんはもうしたくないと思われた方もおられると思いますが、単なるマニュアルの見直しではなく、いかにマニュアルを実行するかに視点が移っておりこれはいいことではないかと思います。 また地域医療構想によって病床削減が叫ばれる昨今において、標準的なレベルを保った病院となるためにも次回の更新も受けようと思っているところです。

ともあれ職員の皆様何度も申し上げますが本当にお疲れ様でした。

平成27年6月28日

- 1

- 2

特定医療法人杏林会 新生翠病院

特定医療法人杏林会 新生翠病院 ![793ef008ec43d17d2f72d35a26637ac7[1]](http://konoe-net.jp/blog/wp-content/uploads/2015/12/793ef008ec43d17d2f72d35a26637ac71-300x164.jpg)