📣教育委員だより

【KYT研修】

令和5年10月27日と11月10日に医療安全「KYT研修」が開催されました。

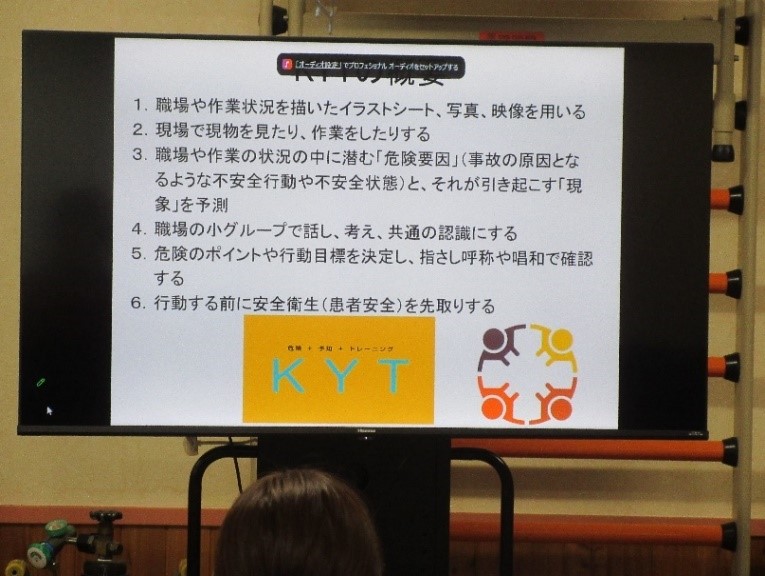

KYTとは、危険予知訓練の略で、ローマ字で危険のK、予知のY、訓練(トレーニング)のTの頭文字から取ったものです。

KYT(危険予知訓練)は、職場や作業の状況の中に潜む危険要因とそれが引き起こす現象を職場や作業の状況を描いたイラストシートを使って、また現場で実際に作業をさせたり、作業してみせたりしながら、小集団で話し合い、考え合い分かり合って、危険のポイントや重点実施項目を指差唱和・指差呼称で確認して、行動する前に解決する訓練です。

配布された写真を見て危険と思われるところを多職種で話し合うことでそれぞれの立場から次々に活発な意見が出て盛り上がっていました。

一人一人の意見を出し合うことで、思いつかなかった『潜んでいる危険』を知ることが出来、またそれについての解決策をみんなで考えることが出来ました。

これからも、全職員一丸となって、入院患者様の安全・安心な療養環境を整えていきたいと思います。

📣教育委員だより

【サイバーセキュリティ対策】

👨🏫講師:新生翠病院 事務部長

10月13日(金)サイバーセキュリティ対策研修を実施しました。

内容は

- サイバー攻撃の現状

- 「医療情報システム安全管理に関するガイドラインVer,6.0」とは

- 当院の情報システムと一人一人が行うセキュリティ対策。

サイバー攻撃の現状として、被害件数は増加の一途たどっています。

サイバー攻撃のビジネス化、分業化されています。

「医療機関」「介護事業所」はセキュリティリテラシーが低いわりに電子化している。また、センシティブな個人情報を扱い、その情報を使わないと業務が出来ません。そのため狙われやすい状況にあります。

📸研修会の様子

研修を通して知らないない事も多くありました。テレビなどでも報道があり実際にサイバー攻撃の被害にあった病院もあります。今回、学んだことを活かし事前に準備できることを行っていきたいと思います。

📣教育委員だより

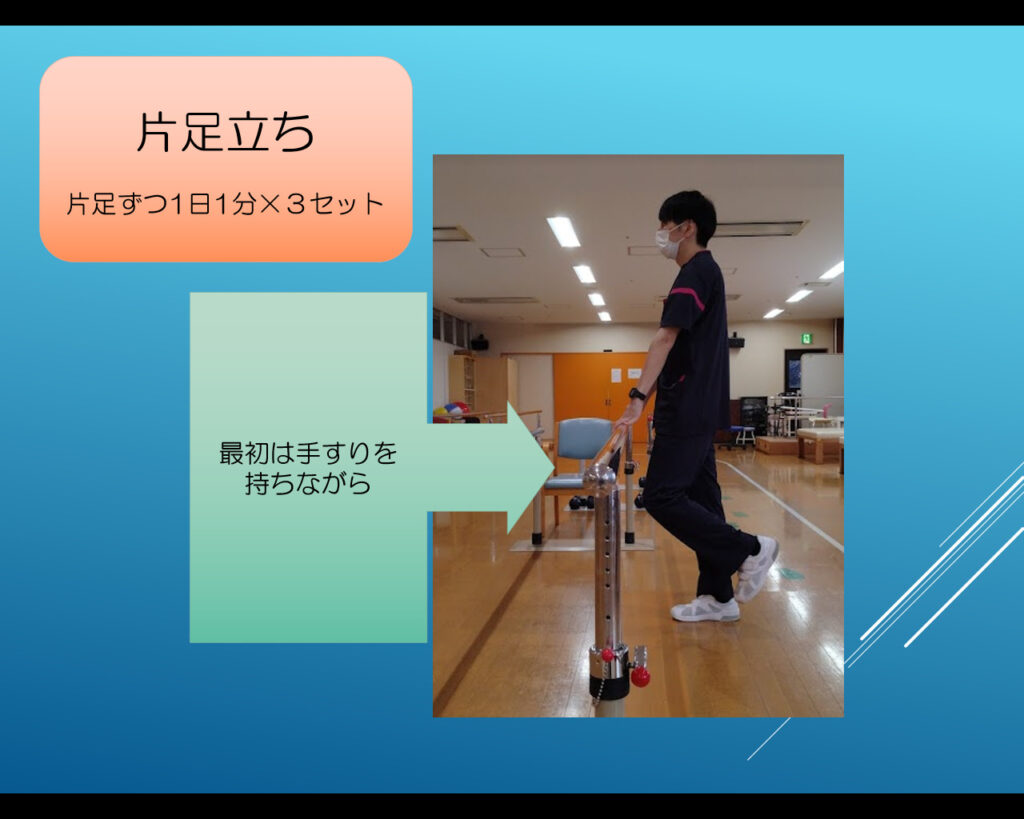

【骨粗鬆症と骨折二次予防に向けたFLS】

👨🏫講師:鴻江理事長

令和5年9月29日骨粗鬆症と骨折二次予防に向けたFLS(骨折リエゾンサービス)についての勉強会が開催されました。

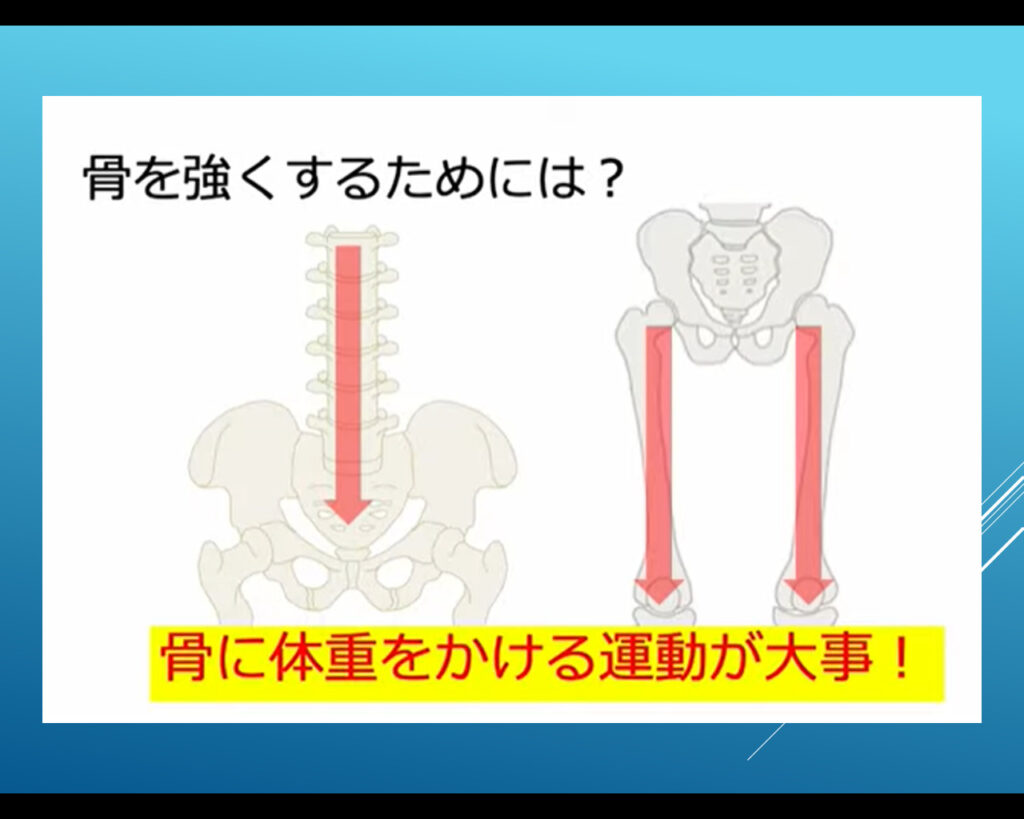

骨粗鬆症とは「骨量の減少によって骨強度が低下し骨折に対するリスクが高まった全身性疾患」です。

骨折リエゾンサービス(FLS)は脆弱性骨折患者に対する骨粗鬆症治療開始率および治療継続率を上げるとともに、リハビリテーションの視点から転倒予防の実践により二次骨折を防ぎ、骨折の連鎖を断つことを使命としています。

骨粗鬆症に伴う骨折は50歳以上の男性の5人に1人、女性の3人に1人と言われています。骨は私達の身体や日常生活を支える大切な器官です。骨粗鬆症を予防し、骨を健康に保つことは、健康寿命を延ばす事にも繋がります。

糖尿病や慢性腎臓病など他の疾患との関連もありますが、骨量を減らさない生活習慣(バランスのよい食事、適度な日光浴と運動)を心掛けることで予防できます。

私達も可能であれば検診などで自分が骨粗鬆症かどうかチェックするなど、日々の生活で気を付けていきたいと思います。

📣教育委員だより

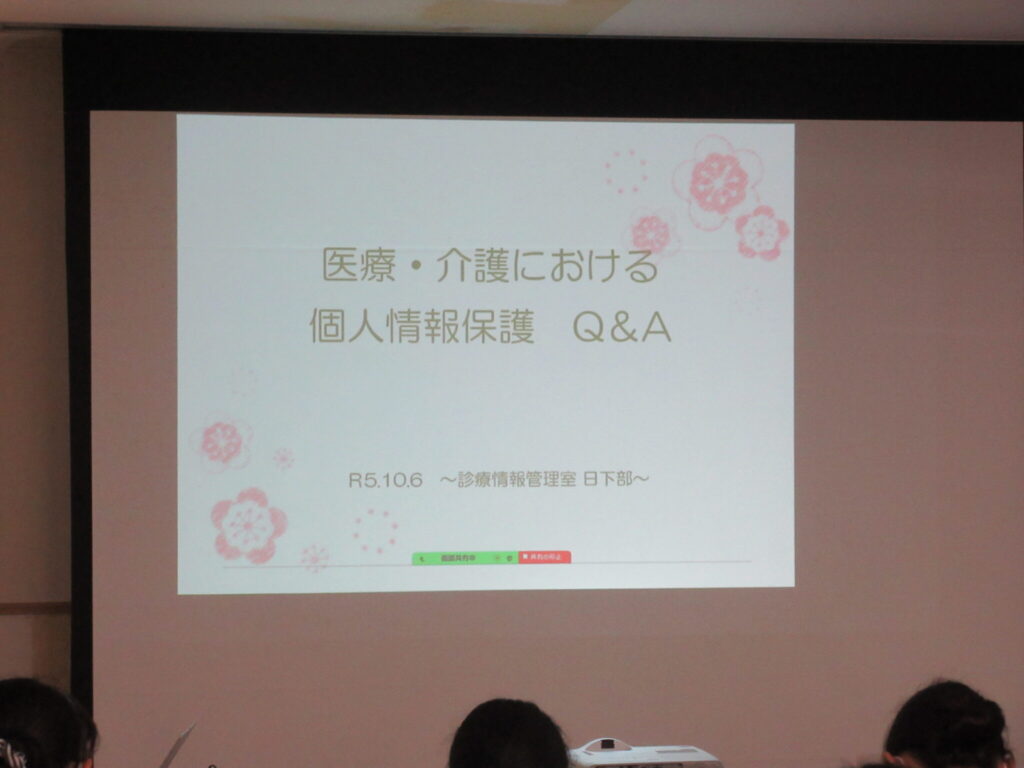

【個人情報保護法について】

👨🏫講師:新生翠病院 診療情報管理士

R5/10/6診療情報管理士より個人情報保護法についての勉強会が開催されました。

私たちが実際働く現場で起きている事例を踏まえて、こんな時どうしたらよいかと言うことを分かりやすくQ&Aで簡潔にまとめた講義内容でした。

現在はコロナ禍でご家族の面会が出来ない為電話による問い合わせも多くあります。

私達医療者には守秘義務があり適切な対応が必要であるため、全職員が内容をしっかり把握しておく必要があると感じました。

📣教育委員だより

【職業倫理について】

👨🏫講師:坂田医師

「職業倫理」というテーマで坂田先生に講義をしていただきました。「倫理」というと難しく感じますが、小学生の時に「道徳」という授業がありました。「倫理」と「道徳」は同じような意味でありますが、「倫理」とは心の持ちように重点が置かれる。「道徳」とはどうあるべきかについて、理(なぜ、そうなるのか)が伴うということでした。

また、「インフォームド・コンセント」という言葉があります。正しくは、「よくわかった上で、同意する」ということであり医療者の説明を患者・または家族が同意することで成り立ちます。当院においても、患者の最善を目指しご本人・ご家族と「一緒に考え悩むこと=倫理的姿勢」を大切にしていきたいと考えます。

📣教育委員だより

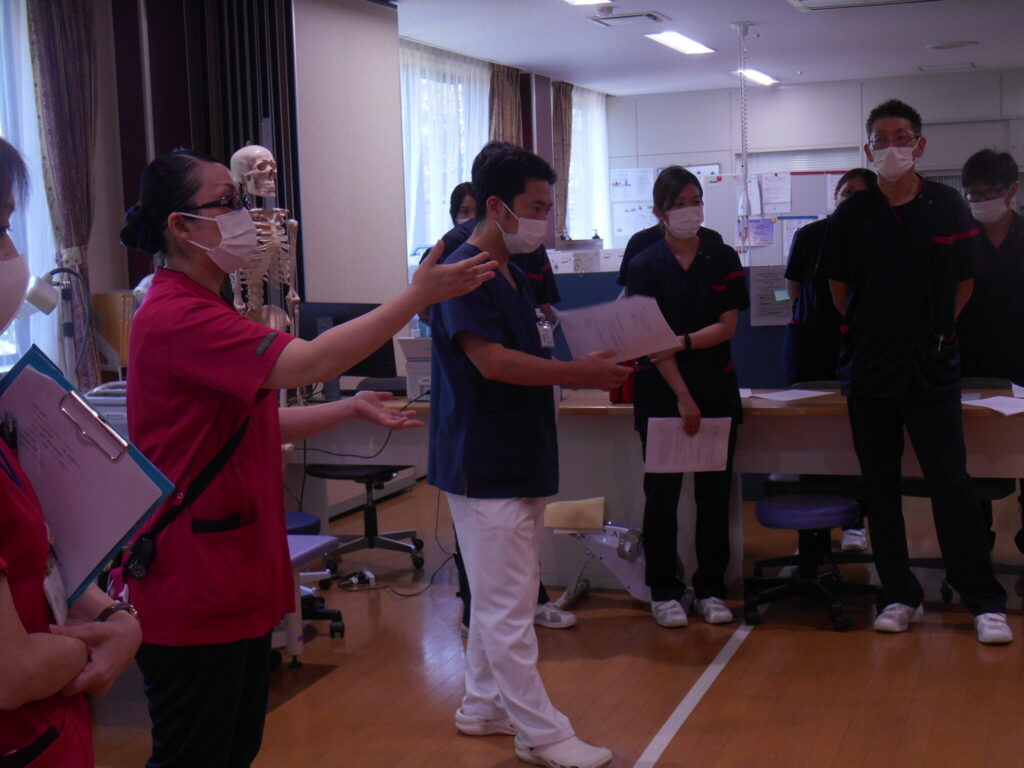

【BLS院内勉強会】

9月8日 BLS・ACLSの院内勉強会が開催されました。

BLSとは、心停止の認識から電気ショックまでの一次救命処置(Basic Life Support)の略称です。

心停止発生後、発見者などによって速やかに開始することが求められる応急手当です。

安永先生より、医療用BLSの手順に沿って講義をしていただいた後、実際にシナリオに合わせて応召訓練を行いました。

細かい設定の下とてもリアリティのある訓練が出来ました。また一連をパートで区切り、パートごとに解説と評価を詳しく話して頂いたため、イメージしやすく深く理解することが出来ました。

実際に起こった時に速やかな対応やチームでの連携がとても重要になる為、日頃からのイメージトレーニングや自分ができる役割について理解しておくことの大切さを改めて感じました。

📣教育委員だより

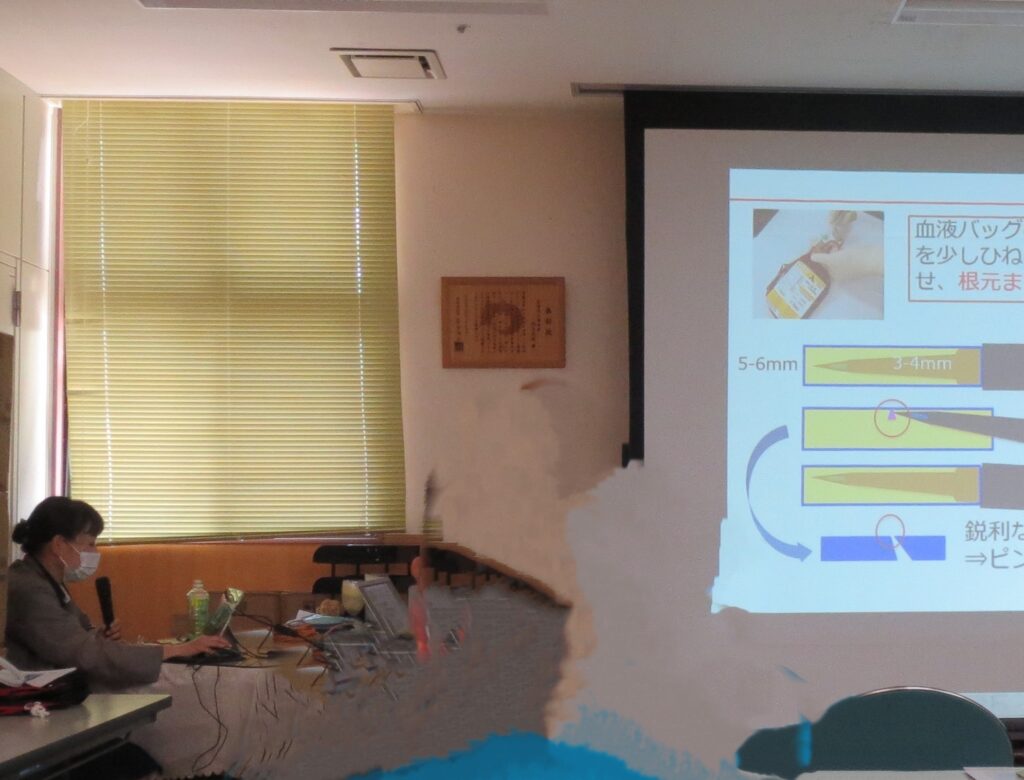

【輸血用血液製剤の取り扱いについて】

👨🏫講師:熊本県赤十字血液センター 学術情報供給課 様

熊本県赤十字血液センターの学術情報供給課の職員さんにおいで頂き「安全な輸血のために」~輸血用血液製剤の取り扱い、クロスマッチの意義について~の勉強会が開催されました。

血液衛材の基礎~輸液製剤使用時の注意点、交差適合試験(クロスマッチ)についてわかりやすくお話頂きました。

今回の勉強会での最後に話された『輸血は「血液」という臓器の移植』、不適切な取扱いや手順の不遵守が取り返しのつかない大事故となり、善意で提供された血液を無駄にしてしまうことになる事を心に置いて、今回の内容をしっかりと理解し、事故・無駄の無いように取り組んでいきます。

📣教育委員だより

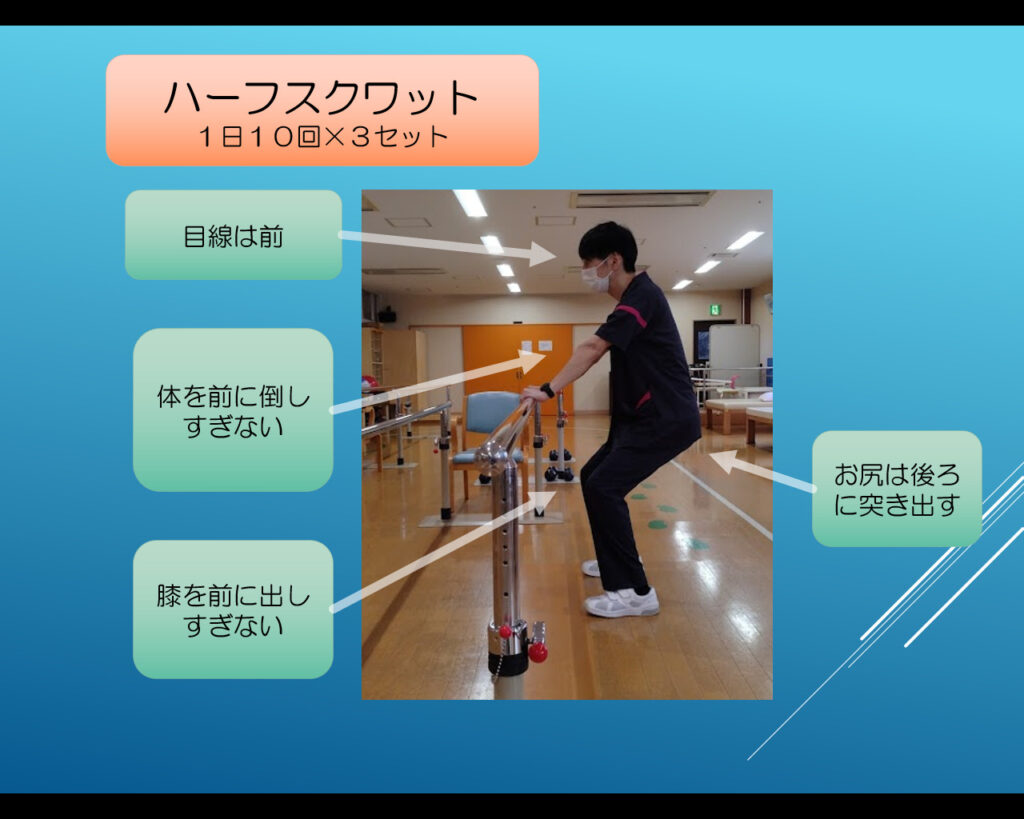

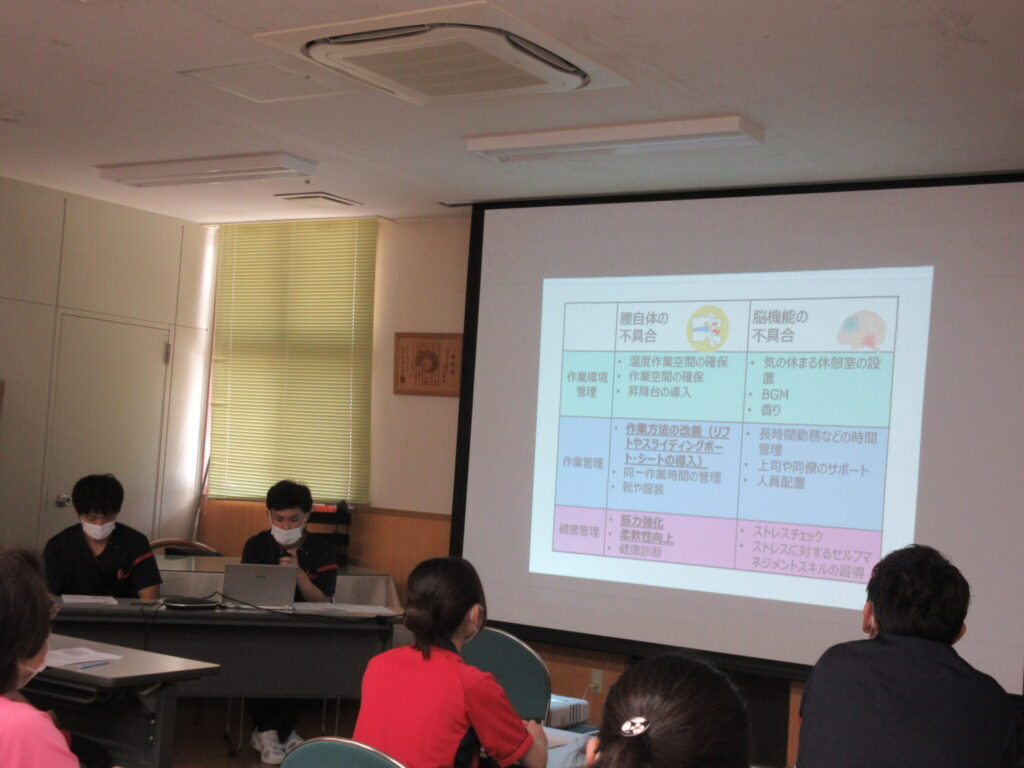

【腰痛対策】

👨🏫講師:リハビリテーション科

リハビリスタッフによる勉強会が開催されました!

内容は・・・

- 腰痛予防・軽減のために

- 作業管理

- 健康管理

- ストレッチの実践 でした。

私たち日本全国の6万5千人の調査で、腰痛があると答えた人が全体の83.4%という事実に驚かされました。腰痛がある時は、「とりあえず安静に」ではなく、「出来る範囲で動く」ことでぎっくり腰の再発を抑えることができることも初めて知ることができ、痛みの範囲内で活動をすることの大切さを実感することができました。

また健康管理として簡単にできるストレッチを参加者全員で体験しました。少しの時間行うだけで効果があることが分かったため、業務の隙間時間を見つけて実践していきたいと思いました😃

📣教育委員だより

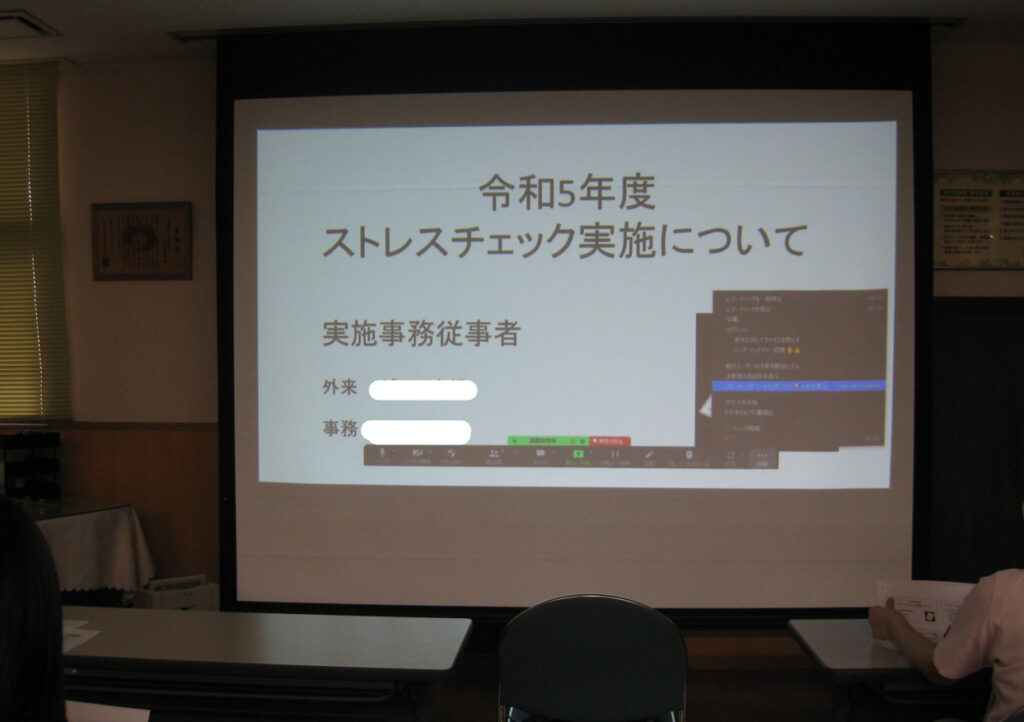

【ストレスチェックについて】

👨🏫講師:新生翠病院 産業保健部

ストレスチェックについての勉強会が開催されました。

ストレスチェックは自分のストレス値を知り、メンタルヘルス不調を未然に防止するためのものです。ストレスのない生活はありません。皆さん何らかのストレスを抱えていらっしゃるかと思います。

今回の研修で、セルフケアでストレスコントロールをする方法を学びました。かわいいペットと触れ合う、素敵な景色を見る、好きな推しを応援する、美味しいものを食べる(食べ過ぎ厳禁)、適度に体を動かすなどストレスと上手に付き合い、自分を癒す時間を持つことも大切なことだなと思いました。

本年度も職員のストレスチェックがR5年8月1日~8月14日で実施されます。

忘れずに受検して自分のメンタルチェックをしていきたいと思います。

ストレスコントロールを行っても心のモヤモヤが晴れない…そんな時は健康相談窓口で相談されてみてください。

当院の広報誌にも今回ストレスについてのお話を掲載していますので、よかったら手に取ってみてくださいね😃

click!! 👉 あすなろ98号

📣教育委員だより

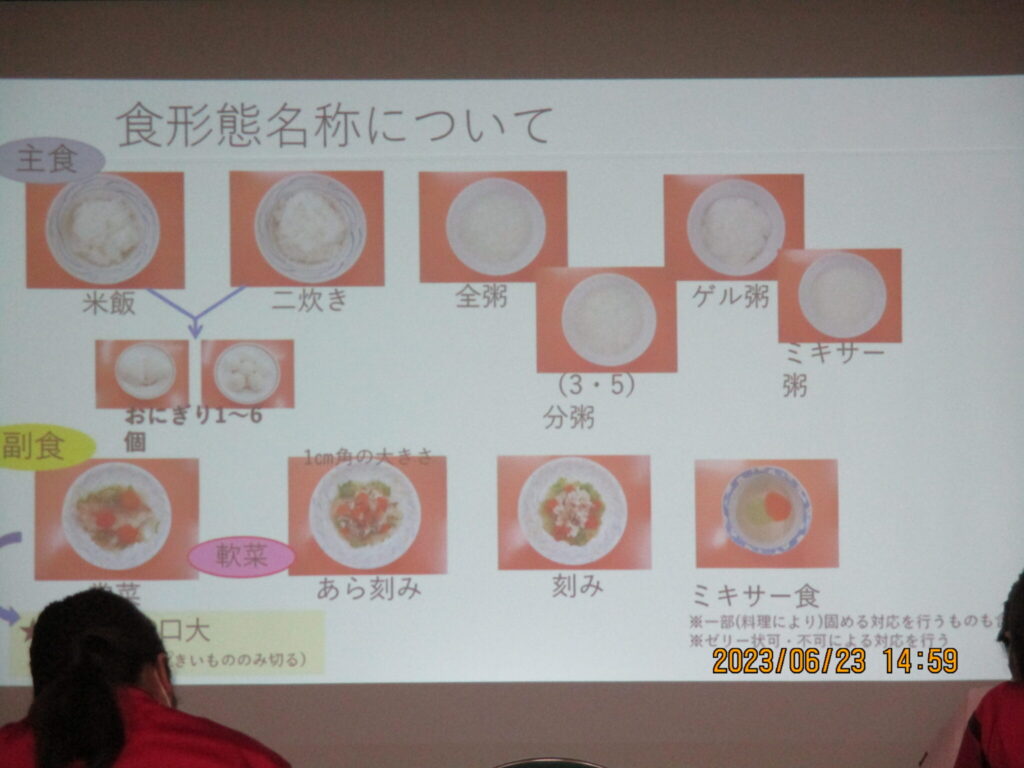

【給食委託会社変更に伴う変更点と食事内容について】

👨🏫講師:栄養科 管理栄養士より

7月1日からの給食委託会社変更に伴い、管理栄養士による勉強会が開催されました‼

内容は

- 委託会社(LEOC)の紹介

- 食事に関する変更内容(7点ほど)

- 従来からの食事に関すること

- アルコール摂取について

給食委託会社の変更に伴い、朝食の品数や対応カロリーなど変更点もありますが、新たな委託会社LEOCさんと力を合わせて、患者様に喜んでいただける食事の提供に努めていくという意気込みが感じられました。

アルコール摂取についてでは、推奨される飲酒量やノンアルコールのメリットについてのお話もあり、とても勉強になりました。改めて休肝日の大切さを実感しました。

特定医療法人杏林会 新生翠病院

特定医療法人杏林会 新生翠病院